© 岐阜ハチ駆除お助け隊

自分で蜂を駆除できるのはアシナガバチだけ 条件・手順・NG 岐阜市

「自分で蜂を駆除したいけど、どこまでなら安全?」という疑問に、結論から分かりやすくお答えします。この記事ではアシナガバチ・スズメバチ・ミツバチ・クマバチの特徴と、自己駆除できる条件・手順・NG行為までを徹底解説。

| 種類 | 見分け | 巣の場所 | 危険度 | 自己駆除 |

|---|---|---|---|---|

| アシナガバチ | 細身・脚を垂らして飛ぶ | 軒下・ベランダ(開放型) | 中 | 小型・初期のみ可 |

| スズメバチ | 大きくがっしり | 天井裏・樹洞(閉鎖型) | 高 | 不可 |

| ミツバチ | 小型・多数で群れる | 屋根裏・壁内(巣板) | 低〜中 | 原則不可 |

| クマバチ | 大型・ずんぐり | 木材に丸穴(トンネル状) | 低〜中 | 原則不可 |

目次

【結論】自分で駆除できる蜂はアシナガバチだけ

- アシナガバチ:条件を満たせば自己駆除可(本文で詳述)

- スズメバチ:攻撃性・毒性ともに高く絶対に自分で駆除しない

- ミツバチ:温和だが数千〜数万匹規模になるため専門対応推奨

- クマバチ:温和(♂は針なし)だが木材に丸穴を開けて営巣、♀は防衛刺傷あり

※ 刺された場合の応急処置は、当社コラム「蜂に刺された時の対処法・応急処置」をご参照ください。

蜂の種類と特徴(見分け・巣・危険度)

アシナガバチ(自己駆除の対象)

- 見た目・飛び方:細身で脚をだらんと下げて飛ぶ

- 巣:シャワーヘッド状の開放型(軒下・ベランダ天井・庭木)

- 季節:4〜6月は女王単独の小型巣、7〜9月に急増

- 危険度:中。小型・初期で条件適合なら自己駆除可

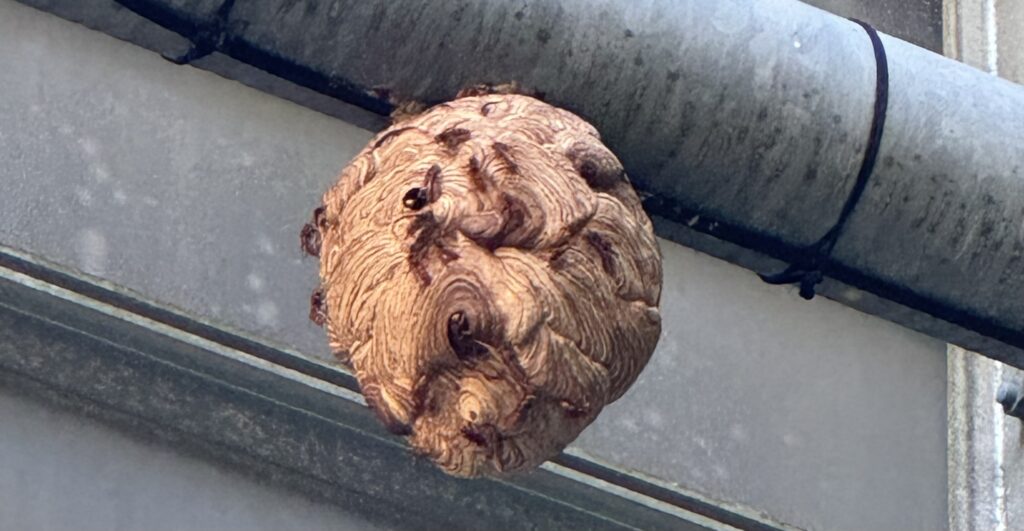

スズメバチ(自己駆除禁止)

- 見た目:大きくがっしり、黄〜黒の縞

- 巣:球形〜壺型の閉鎖型(天井裏・軒天・樹洞など)

- 季節:晩夏〜秋に巨大化、攻撃性が非常に高い

- 危険度:高(集合攻撃・連続刺傷)→必ず専門業者へ

ミツバチ(専門対応推奨)

- 見た目:小型で茶色、群れ(数千〜数万匹)で生活

- 巣:巣板状(屋根裏・壁内)。分蜂は球状に群れて一時滞在

- 危険度:低〜中。ただし個体数が多く、蜜蝋処理や移転判断など専門知識が必要

クマバチ(観察・点検を)

- 見た目:大型でずんぐり。♂は針なしだが威嚇で接近する

- 巣:木材に丸い穴を穿ち内部をトンネル状に加工

- 危険度:低〜中。♀は防衛刺傷あり。構造材の劣化や見落としに注意

自己駆除できる「アシナガバチの巣」の条件

条件1:大きさが5cm未満(ゴルフボール程度)

5cmを超えると個体数が一気に増え、危険性が高まります。4〜6月上旬の女王単独・初期巣が目安。それ以降は数が爆発的に増加するため、自己駆除は避けてください。

条件2:手の届く“開放的な場所”

- OK:軒下・ベランダ天井など、巣全体が見える位置

- NG:ウッドデッキの下/室外機の中/戸袋・天井裏などの閉鎖空間(全容が見えず、逃げ場が少ない)

💰 料金はこちら

📲 LINEで無料見積もり

📞 今すぐ電話する

駆除前の準備(服装・道具・時間帯)

服装:黒を避け、白で露出を減らす

- 白くツルツルの素材(例:アマカッパ)+長袖・長ズボン

- 帽子+首タオルで露出を最小化、ゴム手袋も用意

殺虫剤:蜂用ジェットを十分量

- 噴射距離3〜5m以上の蜂用ジェットスプレーを用意

- 約3mの距離から20秒連続噴射。1本使い切る前提(予備1本が安心)

時間帯:夜間(目安:日没後2時間以降)

働き蜂の帰巣後で活動が低下します。昼間は活動が活発なうえ、外勤個体の戻りバチに背後から襲われる危険があります。

手順:小型アシナガバチ巣の安全な駆除

- 退路の確保:家族・ペットは屋内へ。足元を片付け、逃げ道を確保。

- 位置確認:必要最低限の照明で確認。真正面は避け、斜め前方から。

- 噴射:約3mの距離で20秒巣全体へ連続噴射。落ち着くまで追い噴射。

- 近づかない:当夜の撤去はしない。作業はここで終了。

- 翌朝確認:活動がないことを再確認。落下個体が完全静止かをチェック。

- 撤去・処分:巣を外し、ビニール二重袋で封入。落下個体も回収。

- 再発防止:巣痕・周辺の汚れ(フェロモン)を拭き取り、隙間・網目を点検。

絶対にやってはいけないNG行為

- スズメバチの自己駆除

- 昼間の駆除(戻りバチ含む刺傷リスク)

- スプレーをけちる(効きが不十分で逆効果)

- 半袖・半ズボンなど露出の多い服装

- 殺虫剤を使わずに水をかける/棒で叩き落とす(危険)

参考動画

危険を伴う可能性があるため、絶対に無理はしないでください。以下は参考資料としての掲載です。

まとめ|迷ったら無理せず専門へ

自己駆除はアシナガバチの「小型・開放・初期巣」だけ。スズメバチ/大型化/閉鎖空間/少しでも不安がある場合は、無理をせず専門業者にご相談ください。刺傷時は前述の「応急処置コラム」を参照し、症状次第で受診・119を。